Relato de Octavio C. Velasco publicado originalmente en la revista MAZAGÓN 2021.

¿Qué, ya te ha dejado ‘doblao’, eh? Nos ha pasado a todos, pues no es plasta el tío ni ná’. Es que empieza y no para, ¿eh? Le da igual que seas hombre o mujer, joven o no. Como que ya le huimos todos, todo el rato parla que parla. Y siempre sobre lo mismo. Es el típico plasta…, ¿eh? Con el paisaje bonito que hay hoy. Mira qué vistas, qué aire puro, qué bien se está aquí… ¿Qué, ya te ha dejado ‘doblao’, eh? Nos ha pasado a todos, pues no es plasta el tío ni ná’. Es que empieza y no para, ¿eh? Le da igual que seas hombre o mujer, joven o no. Como que ya le huimos todos, todo el rato parla que parla. Y siempre sobre lo mismo. Es el típico plasta…, ¿eh? Con el paisaje bonito que hay hoy. Mira qué vistas, qué aire puro, qué bien se está aquí…

No necesitaba mi respuesta, también él se lo decía todo... Se refería a Antonio, el andaluz. Lo acababa de conocer esa mañana, al sentarme en el bus que nos llevaba a hacer una ruta a un embalse del río, justo cuando baja encajonado y, de pronto, se remansa. Cómo iba yo a figurarme que lo dejaban solo adrede, por pesado. Me senté a su lado justo por eso, porque iba solo y ofrecía un aire de desprotección y desvalimiento. Bajo, pero bien constituido, con buenos músculos en las piernas que mostraban su condición de andariego.

Para el grupo, debí incumplir todas las normas no escritas, pero férreas, del sentido común.

Después, vinieron casi todos, no a la vez claro está, y me dijeron más o menos lo mismo, que era un pesado, que era monotema, que ya lo huían, que se parecía a aquellos que iban a la mili, cuando jóvenes, y que a su regreso no hablaban más que de ella y hasta que me estaba bien empleado porque, al mostrarle interés y hacerle preguntas, se había explayado y encontrado a sus anchas. Mientras, Antonio se había quedado unos momentos atrás, lo miraba de tanto en tanto, que no nos oyera, que lo estábamos poniendo a caldo. Ajeno, relajado, caminaba contemplando el río, su encajonamiento y su llegada al remanso. Inspiraba despacio, se sentía a gusto, el río era ahora quien escuchaba sus pensamientos.

Me encontraba en el típico aprieto. O les seguía la corriente, y el tema acabaría discurriendo hacia otros, o les decía que su charla me había interesado mucho, como había sido, con el riesgo de que calificaran mis gustos, me tildaran también de pesado y algo falto de sentido. Parece mentira que la gente no se dé cuenta de que todos hacemos lo mismo, o parecido, con aquello que nos toca o nos ha alcanzado, que la boca habla de lo que rebosa en el corazón, como se nos dijo; aunque era cierto, el hombre no tuvo en cuenta que era mi primera caminata. O justo por eso lo hizo. O quizá ni se diera cuenta. Por otro lado, me decía que todos los aprietos en la vida fueran así, aunque se me hacía un poco incómodo reconocerles mi interés en la historia de su vida. La verdad es que los escuchaba y tampoco me dejaban intervenir, daban por supuesto mi hartazgo, y nada más lejos. No obstante, pronto el rumor del río entre canchales y su silencio al tumbarse nos hablaron de otros temas. Sobre todo de que la vida sigue, a pesar de todo, mostrándonos que también estamos de paso, como el agua misma, que ya lo dijo el sabio.

Luego, hubo que regresar al pueblo y el llano se inclinó. Antonio se quedó atrás y los demás ni miraron. Había hambre y habíamos reservado un menú para recuperar fuerzas y regresar después de comer, como a media tarde. Lo esperé y siguió hablando otra vez sobre su vida, pero ahora fui yo quien preguntó. Le pedí que empezara, que teníamos todavía unos kilómetros por delante. Luego, hubo que regresar al pueblo y el llano se inclinó. Antonio se quedó atrás y los demás ni miraron. Había hambre y habíamos reservado un menú para recuperar fuerzas y regresar después de comer, como a media tarde. Lo esperé y siguió hablando otra vez sobre su vida, pero ahora fui yo quien preguntó. Le pedí que empezara, que teníamos todavía unos kilómetros por delante.

Desde bien pequeño le tocó trabajar en el campo, para ganar un jornal. Un jornal siempre honrado, eso se lo habían dejado bien claro desde niño. “Como no podía ser de otra manera”, me dijo, “se nace con quien se nace y donde se nace”. Añadió que, si volviera a nacer, elegiría de nuevo a los suyos y su tierra, Andalucía, donde va a visitar con frecuencia a los sobrinos. Fueron tiempos de posguerra y le tocó mucho para sacar poco, como a tantos otros. En la escuela, las cuatro reglas, leer y escribir algo, que no le dio tiempo a más. Había que ayudar a los de casa y había hecho de todo. Hasta llegó, con un amigo suyo, ya más mayores, a subir como segador a la Meseta. Allí se contrataba por San Juan, se acordaba bien. Ibas a los soportales de la Plaza Mayor y era raro no ajustarse con alguien para la temporada. Todo el día arriñonaos, sudor y botijo. Desde antes de que saliera el sol hasta después de ponerse, y durmiendo muchas veces en las tierras. Dio con todo tipo de amos. Las perras que sacaba, las guardaba todas para dárselas a su madre, que había hermanillos que sacar adelante. Anduvo después por Sevilla repartiendo, con una furgoneta, los primeros congelados que llegaban a España y recogió los primeros prejuicios de los dueños de las tiendas y de los supermercados. “Sí, así será esa ensaladilla o esa pescadilla, espérate a que se descongele, que sabrá a rayos...”.

“Siempre lidiando, chico, siempre lidiando. Luego todo aquello se consolidó y mira ahora. Pero ya me harté y me fui a Alemania. Ya habían ido otros y, aunque se trabajaba, ganaban buenas perras”, me decía. Allí estuvo desde el 68 hasta el 77, se fue con veintiocho años.

El camino, ya en rampa, le iba costando y respiraba con cierta dificultad. “Es un poco de asma, no te asustes. Los años, que no pasan en balde… Es que caminar y hablar a un tiempo…”. Lo que le ocurría es que quería contar y contar mientras se hace un esfuerzo, conozco la sensación. Le dije que, aunque comiéramos más tarde, llegaríamos, que hablara más despacio. Y mandé un WhatsApp a los de adelante para que no se alarmaran, que llegábamos.

De modo que un día se fue al Instituto Español de Emigración y pidió la vez.

“Allí me echaron la charla para que me quedase, porque la juventud tenía que levantar el país y bla bla bla. Pero te dejaban ir, aunque antes había que esperar a que te llegara el certificado de buena conducta, y te ibas. Tuve que pasar un reconocimiento médico y todo. Si ves, varios tíos en pelotas, te agachabas y tenías que toser, para ver si estabas herniado y eso. Había un médico y una enfermera alemanes, que hablaban bien castellano. Y otro tribunal español, y todo”.

Fatigado, continuó. “Si la preparabas allí, que había gente que se llevaba herramientas de la fábrica a casa, y por otras cosas que algunos hacían, te reenviaban a tu país de inmediato y te ponían en los papeles: “Exportado”. Luego aquí, te llamaba la Guardia Civil y te preguntaban que a ver por qué lo habían expulsado a usted, entre otras cosas…”.

Interesado, lo dejaba hablar. “Ibas con un contrato de trabajo y hasta con residencia, de la que pagabas una parte, la otra la empresa. Al principio, te anticipaban un poco de dinero para que pudieras valerte. Los servicios eran comunes y las tazas del váter, turcas, estaban en unas cabinas individuales. El cuarto de estar también era comunitario. Yo me trataba con todos, pero hacías comunidad con los de tu lengua, con los españoles. Así, hasta que te cansabas y te ibas a vivir con otros o te casabas. De los paseos que nos dábamos y de los bares a los que íbamos, conocí a la que luego fue mi mujer y nos ennoviamos. Ella era de Valladolid y yo, con mis gracias y mis requiebros, la enamoré”. Interesado, lo dejaba hablar. “Ibas con un contrato de trabajo y hasta con residencia, de la que pagabas una parte, la otra la empresa. Al principio, te anticipaban un poco de dinero para que pudieras valerte. Los servicios eran comunes y las tazas del váter, turcas, estaban en unas cabinas individuales. El cuarto de estar también era comunitario. Yo me trataba con todos, pero hacías comunidad con los de tu lengua, con los españoles. Así, hasta que te cansabas y te ibas a vivir con otros o te casabas. De los paseos que nos dábamos y de los bares a los que íbamos, conocí a la que luego fue mi mujer y nos ennoviamos. Ella era de Valladolid y yo, con mis gracias y mis requiebros, la enamoré”.

Y entre jadeo y jadeo, prosiguió casi ya ininterrumpidamente, aunque de vez en cuando hacía una paradita, tomaba aire y continuaba.

“Los domingos nos juntábamos con los amigos españoles y las mujeres hacían tortilla de patata y filetes de pechuga de pollo empanados, los metíamos en la cesta con una botella de vino y paseábamos por la ciudad o por los pueblos de alrededor y, después de misa, comíamos en los parques o en los jardines. Qué tiempos. Se me saltan las lágrimas…

Lo que ganabas de soltero, y parte de lo de casado, lo enviabas a casa, que había que sacar adelante a los que quedaban. Una vez que me casé, mi madre me decía que mirara por la mujer y por la hija, que ya no mandara. Pero yo me mataba a hacer horas y horas extra, para seguir ayudando y para sacar adelante lo mío. Así era, había que tirar pa’lante, no había otra.

El que más y el que menos, no hicimos caso a los compañeros alemanes, que nos decían que lo guardáramos, que lo metiéramos en un banco alemán, que luego, todo junto al volver, rentaría mucho al cambio; y es verdad, no hicimos caso, habríamos hecho buen dinero. Pero chico, soplar sopas y sorber, junto no puede ser. Carmen también mandaba dinero a su madre viuda, como la mía, así que había que administrarse y sacar adelante también lo nuestro.

Teníamos que levantarnos a las cinco de la mañana, para dejarla en su fábrica a las seis, no me gustaba que fuera sola a esas horas. A pie, claro, y luego yo me iba a la mía. ¡Qué tiempos, madre!, pero a todo se acostumbra uno.

No a todos nos fue bien, o más o menos bien, porque se administraban mal. La taberna, ay la taberna. Me acuerdo de que algunos te pedían que los invitases a la boda, que no tenían dinero, que, por favor, para comer algo bueno, que no podían darte la espiga, que más adelante cuando los llamaran de tal o cual fábrica… Y qué ibas a hacer, fueron algunas bocas más en el convite, pero estuvimos mucho más acompañados… Tenías que mirarlo así. Algunos se administraban mal, pero los mejores trabajadores eran los españoles, casi todos. Mucho mejor que los alemanes, no me refiero a los mandos, que esos eran todos alemanes. Bastante mejor trabajadores que los alemanes, palabra, que llegaba el viernes y se emborrachaban fijo y tenían que venir a buscarlos en coche sus mujeres…”.

La rampa seguía pronunciada, pero ya estábamos llegando al pueblo. Le dije, de nuevo, que no pasaba nada por comer un poco más tarde, que ya faltaba poco, que no hablara más, que se fatigaba mucho. Pero, a pesar del cansancio, siguió con su historia; no solo la recordaba, la revivía. Y yo con él.

“…Si tenías familia, nosotros a nuestra hija, en tu puesto de trabajo te ponían una banderita y una felicitación, y todo el mundo se enteraba. “Frau Pérez ha tenido una niña. Felicidades”, y ese mes recibías el doble de dinero. Te felicitaban los demás y tenías que invitar a coñac a toda la sección, pero era muy bonito, aunque alguno se pasaba de la raya. Allí había polacos, italianos, portugueses, turcos, griegos…; no sé de cuantos países, chico, no sé.

Tenían muchas cosas buenas, los alemanes. Si trabajabas bien, te recompensaban con mejores trabajos dentro de la fábrica y con el ahorro de minutos que, luego, usabas para salir antes o se notaban en el sueldo, como quisieras. En la zona en la que estábamos había más de treinta mil españoles y en el pueblo en que vivíamos, unos siete mil.

Nosotros decidimos volver, la tierra y la familia tiraban, a pesar de las cartas y alguna que otra conferencia por las fiestas o por algún acontecimiento. Para que nuestra hija, con dos años, no se criara alemana. Y fue, quizá, un error, pues hoy hablaría alemán, inglés y español. Anda, que no le habría venido bien con lo de esta crisis... Muchas veces me lo dice, todavía. Y con los coches que hay ahora, habríamos venido cada poco, que la tierra tira más de lo que parece. Nosotros decidimos volver, la tierra y la familia tiraban, a pesar de las cartas y alguna que otra conferencia por las fiestas o por algún acontecimiento. Para que nuestra hija, con dos años, no se criara alemana. Y fue, quizá, un error, pues hoy hablaría alemán, inglés y español. Anda, que no le habría venido bien con lo de esta crisis... Muchas veces me lo dice, todavía. Y con los coches que hay ahora, habríamos venido cada poco, que la tierra tira más de lo que parece.

“¿Por qué se va usted? ¿Le va mal con nosotros? ¿Qué podemos hacer?”, me dijeron varios días, para que reconsideráramos quedarnos”.

“No, no, al contrario. Que lo hemos decidido así, que se viene por necesidad, que la tierra y la familia tiran mucho, entiéndalo, señor ingeniero…”.

“Para entonces yo había pensado poner un negocio con uno de los hermanos de mi mujer, en Valladolid. Él pondría la mano de obra, nosotros el capital. Pero aquello acabó como el rosario de la aurora. Mal, muy mal. No quiero ni recordarlo. Menos mal que unos conocidos nos hablaron de una portería en Salamanca y ahí he estado hasta que me jubilé.

Donde hubo, algo queda y con eso, las pensiones alemanas y la española de portero, dimos la entrada para un piso. Desde el balconcito veo los soportales de la Plaza Mayor y, el doce de junio, me acuerdo de cuando nos ajustábamos los segadores. Arriñonaos, sudores y botijo. Hoy, ya no queda nadie de los de antes, como dice la canción. Ni mi mujer, que tengo una pena más grande… Se la llevó un cáncer, de esos malos. No te digo más, que no quiero amargarme, pero cuánto sufrió la pobre. Mi hija y mis nietas siguen en Valladolid y me dicen que me vaya con ellas, pero yo no me veo, que los viejos solo damos problemas…

Si un día me diera algo rápido y que no sufriera mucho, lo mejor. “Poquito mal y buena muerte”, que decía mi madre, y se lo pedía a la Virgen del Rocío. Lo mejor. Aquí me queda el recuerdo de mi mujer, que todavía está por la casa. Qué vida esta, tanto nadar y nadar pa’ ahogarte en la orilla. Lo que me consuela mucho es que la asistí hasta el final, que para eso nos casamos. Para las duras y las maduras. Cuando estaba algo mejor, me decía la pobre: “Cuando yo me vaya, no le pellizques el culo a ninguna, como cuando empezamos a ser novios, que tú eres muy pillín…”. No sé ni cómo tenía ese humor…”

En esto, habíamos llegado al bar del pueblo y ya salían a buscarnos. Ni habían leído el whatsApp que les había puesto. Nos aseamos y nos sentamos a la mesa. Con la comida nos animamos todos, por aquello de que las penas con pan son menos. Al menos durante un rato, pero yo sentía a Antonio distante, trabado en los recuerdos. En un momento en el que iba a beber vino, levanté mi copa y le dije por lo bajito: “¡Ánimo, Antonio, que la vida sigue y seguro que tienes unas nietas y una hija estupenda! ¡Por tu vida de brega y porque si seguimos aquí, será todavía para algo!, ¿no?”.

Después todo fluyó a otras conversaciones, como el río entre los canchales y su belleza, como la vida de Antonio.

Y si, lector, dijerdes ser comento/ como me lo contaron, te lo cuento (*).

Octavio C. Velasco

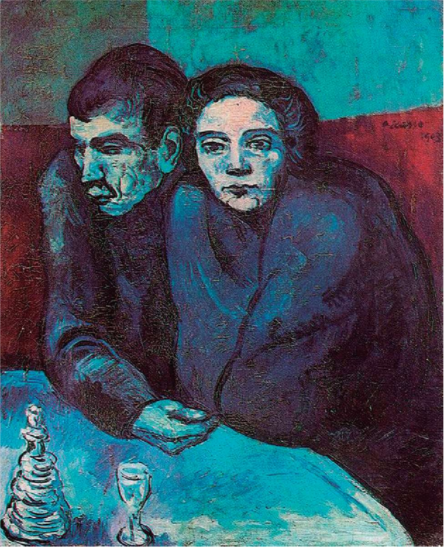

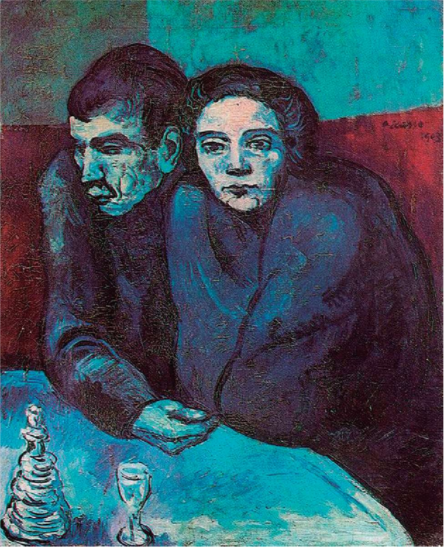

Obras de Pablo Picasso

(*) Espronceda, José de.: El estudiante de Salamanca (vv. 1703-1704).

|

¿Qué, ya te ha dejado ‘doblao’, eh? Nos ha pasado a todos, pues no es plasta el tío ni ná’. Es que empieza y no para, ¿eh? Le da igual que seas hombre o mujer, joven o no. Como que ya le huimos todos, todo el rato parla que parla. Y siempre sobre lo mismo. Es el típico plasta…, ¿eh? Con el paisaje bonito que hay hoy. Mira qué vistas, qué aire puro, qué bien se está aquí…

¿Qué, ya te ha dejado ‘doblao’, eh? Nos ha pasado a todos, pues no es plasta el tío ni ná’. Es que empieza y no para, ¿eh? Le da igual que seas hombre o mujer, joven o no. Como que ya le huimos todos, todo el rato parla que parla. Y siempre sobre lo mismo. Es el típico plasta…, ¿eh? Con el paisaje bonito que hay hoy. Mira qué vistas, qué aire puro, qué bien se está aquí… Luego, hubo que regresar al pueblo y el llano se inclinó. Antonio se quedó atrás y los demás ni miraron. Había hambre y habíamos reservado un menú para recuperar fuerzas y regresar después de comer, como a media tarde. Lo esperé y siguió hablando otra vez sobre su vida, pero ahora fui yo quien preguntó. Le pedí que empezara, que teníamos todavía unos kilómetros por delante.

Luego, hubo que regresar al pueblo y el llano se inclinó. Antonio se quedó atrás y los demás ni miraron. Había hambre y habíamos reservado un menú para recuperar fuerzas y regresar después de comer, como a media tarde. Lo esperé y siguió hablando otra vez sobre su vida, pero ahora fui yo quien preguntó. Le pedí que empezara, que teníamos todavía unos kilómetros por delante. Interesado, lo dejaba hablar. “Ibas con un contrato de trabajo y hasta con residencia, de la que pagabas una parte, la otra la empresa. Al principio, te anticipaban un poco de dinero para que pudieras valerte. Los servicios eran comunes y las tazas del váter, turcas, estaban en unas cabinas individuales. El cuarto de estar también era comunitario. Yo me trataba con todos, pero hacías comunidad con los de tu lengua, con los españoles. Así, hasta que te cansabas y te ibas a vivir con otros o te casabas. De los paseos que nos dábamos y de los bares a los que íbamos, conocí a la que luego fue mi mujer y nos ennoviamos. Ella era de Valladolid y yo, con mis gracias y mis requiebros, la enamoré”.

Interesado, lo dejaba hablar. “Ibas con un contrato de trabajo y hasta con residencia, de la que pagabas una parte, la otra la empresa. Al principio, te anticipaban un poco de dinero para que pudieras valerte. Los servicios eran comunes y las tazas del váter, turcas, estaban en unas cabinas individuales. El cuarto de estar también era comunitario. Yo me trataba con todos, pero hacías comunidad con los de tu lengua, con los españoles. Así, hasta que te cansabas y te ibas a vivir con otros o te casabas. De los paseos que nos dábamos y de los bares a los que íbamos, conocí a la que luego fue mi mujer y nos ennoviamos. Ella era de Valladolid y yo, con mis gracias y mis requiebros, la enamoré”. Nosotros decidimos volver, la tierra y la familia tiraban, a pesar de las cartas y alguna que otra conferencia por las fiestas o por algún acontecimiento. Para que nuestra hija, con dos años, no se criara alemana. Y fue, quizá, un error, pues hoy hablaría alemán, inglés y español. Anda, que no le habría venido bien con lo de esta crisis... Muchas veces me lo dice, todavía. Y con los coches que hay ahora, habríamos venido cada poco, que la tierra tira más de lo que parece.

Nosotros decidimos volver, la tierra y la familia tiraban, a pesar de las cartas y alguna que otra conferencia por las fiestas o por algún acontecimiento. Para que nuestra hija, con dos años, no se criara alemana. Y fue, quizá, un error, pues hoy hablaría alemán, inglés y español. Anda, que no le habría venido bien con lo de esta crisis... Muchas veces me lo dice, todavía. Y con los coches que hay ahora, habríamos venido cada poco, que la tierra tira más de lo que parece.